Auteur : Julie

-

Proposition de Doctorat Sciences Biomédicales, Université du Québec à Trois-Rivières, Québec

Discipline : Neurosciences cellulaires et comportementales, Éthologie Titre du projet : Identification des mécanismes impliqués dans le traitement et la plasticité des systèmes trigéminal et olfactif: De l’expression des chimiorécepteurs au comportement Projet de recherche Chez les mammifères, la chimiosensation repose sur trois systèmes interconnectés : olfactif, gustatif et trigéminal. Malgré leur rôle essentiel dans…

-

Plasticité sensorimotrice multimodale : vision, neurophysiologie et comportement – postes d’étudiants à l’Université de Montréal

Le Laboratoire de Neurophotonique (École d’optométrie, Université de Montréal) recrute des étudiant·e·s à la maîtrise et au doctorat, mais accueille également des stagiaires, intéressé·e·s par les neurosciences des systèmes et des circuits, dans le contexte de la vision, des fonctions motrices et tactiles, et de la plasticité cérébrale après perte de vision (cécité) ou lésions…

-

Lisez notre infolettre de décembre

Nous vous invitons à lire notre infolettre de décembre, Connexion ACN – décembre 2025 Contenu

-

Professeure-chercheuse ou professeur-chercheur au rang d’adjoint ou d’agrégé en neurosciences reliées à la régénérescence neuronale, aux cellules souches et aux pathologies associées à la moelle épinière – Université de Montréal

Axe neurosciences, Centre de recherche du Centre hospitalier de l’UdeM (CRCHUM) Département de neurosciences, Faculté de médecine de l’Université de Montréal (UdeM) L’axe de recherche neurosciences du CRCHUM et le département de neurosciences de l’UdeM sollicitent des candidatures pour un poste de professeure-chercheuse/professeur-chercheur en neurosciences portant sur la compréhension des mécanismes de régénérescence et de…

-

Chaire de recherche du Canada de niveau 2 en biophysique cellulaire et systémique expérimentale, Université d’Ottawa

La personne titulaire de la chaire effectuera des travaux expérimentaux en biophysique quantitative au niveau des cellules ou des systèmes, dans le but d’approfondir les mécanismes physiques qui sous-tendent la nature complexe du fonctionnement biologique. Dans l’idéal, cette personne fait déjà partie d’un programme de recherche de calibre international portant sur les cellules du cerveau…

-

Annonce de la nouvelle co-présidente du comité de représentation et de défense des intérêts de l’ACN, Susanne Schmid

L’Association canadienne des neurosciences est fière d’annoncer que Susanne Schmid, professeure et vice-doyenne des sciences médicales fondamentales à l’Université Western, a accepté l’invitation à coprésider le comité de promotion et de défense des intérêts de l’ACN. L’ACN tient à remercier Liisa Galea pour ses nombreuses années de service en tant que coprésidente et, auparavant, en…

-

Lisez Connexion ACN – Automne 2025

Lisez notre infolettre Connexion ACN, publiée aujourd’hui!

-

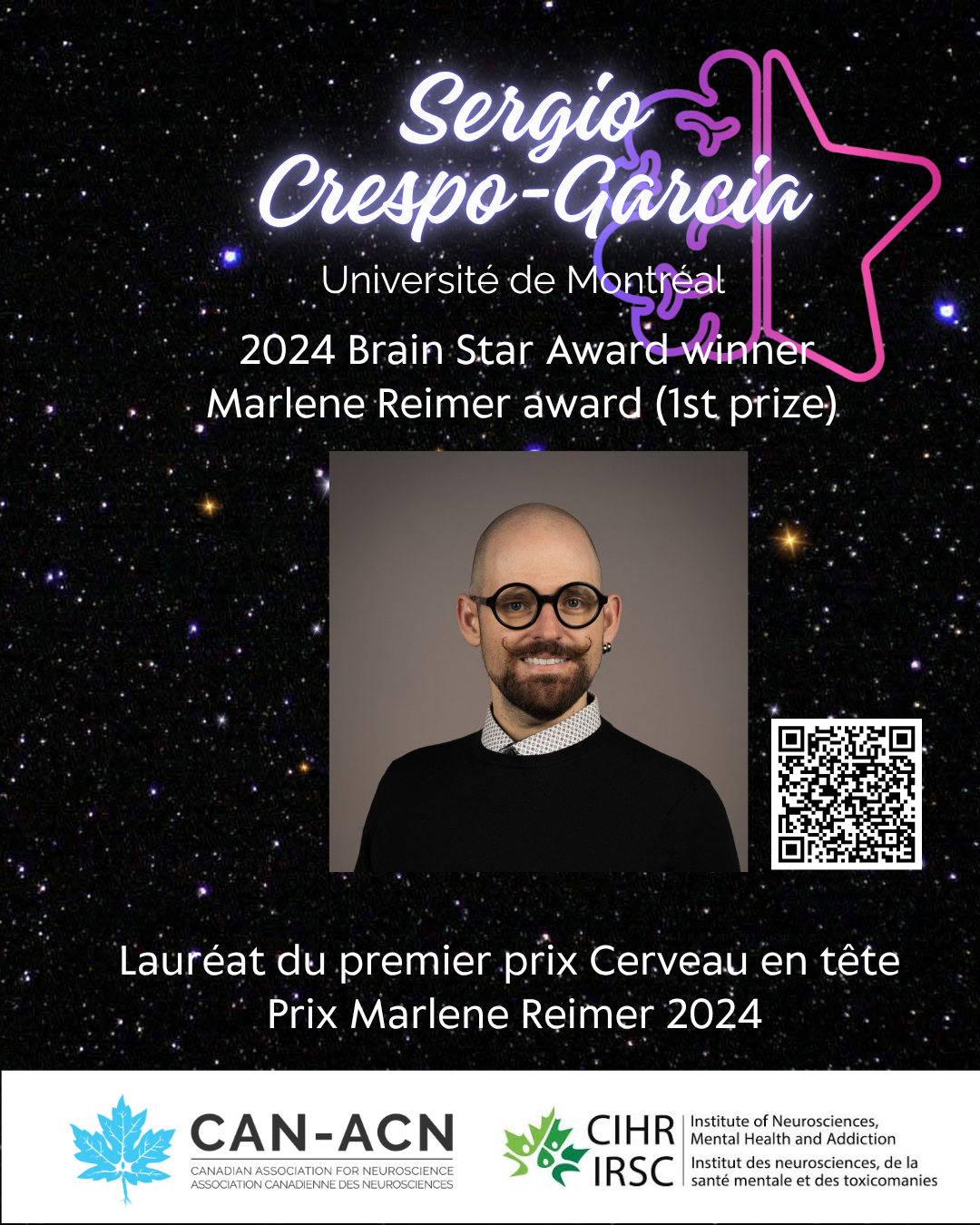

Prix Cerveau en tête en vedette: Sergio Crespo-Garcia, Centre de recherche de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont

Nous sommes fiers de présenter, comme dernier profil mis en vedette, Sergio Crespo-Garcia, qui est lauréat du prix Marlene Reimer puisqu’il s’est classé au premier rang de la compétition des prix Cerveau en tête 2024. Découverte d’une nouvelle voie thérapeutique pour protéger la vision chez les patients diabétiques Le diabète est une épidémie silencieuse qui…

-

Prix Cerveau en tête en vedette: Christina You Chien Chou – Université McGill

Une approche de cartographie optique pour mieux comprendre les connexions dans le cortex visuel du cerveau Dans le cerveau, les informations sont transmises d’un neurone à l’autre par l’intermédiaire de connexions appelées synapses. Le dysfonctionnement synaptique est sans surprise à l’origine de nombreuses maladies neurologiques, telles que l’autisme, la schizophrénie et l’épilepsie. Pour comprendre le…

-

Prix Cerveau en tête en vedette: Justine Hansen, Université McGill

Étudier comment les régions les plus profondes du cerveau contribuent à l’activité cérébrale Le tronc cérébral est une structure cruciale pour la survie et la conscience, mais il est généralement exclu des efforts de cartographie du cerveau humain en raison des difficultés d’enregistrement et d’analyse de l’activité dans cette petite région située à la base…